近日,深圳大学物理与光电工程学院/生物医学光子学研究中心屈军乐教授团队在国际著名期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上发表了一篇题为"Degradable mesoporous semimetal antimony nanospheres for near-infrared II multimodal theranostics"的研究论文。陈钰副研究员为该论文的第一作者,屈军乐教授和宋军教授为该论文的通讯作者,深圳大学为第一完成单位和唯一通讯单位。

光声成像是一种基于光激发和超声检测相结合的生物医学成像新技术,而光声信号强弱主要由其光热转换效率决定,这就使得光声成像和光热治疗成为理想的癌症诊疗组合。目前光声成像和光热治疗主要利用的光波长范围集中在近红外一区窗口(750~1000nm),组织穿透深度在1cm左右。相较而言,近红外二区(1000~1700nm)由于较少被皮肤组织吸收和散射,不仅穿透深度显著增加,而且具有更高的最大允许照射量。同时背景信号低,光声成像的信噪比可显著提升,从而大大降低了光热治疗过程中对正常组织的潜在损伤。但是,可用于近红外二区的光声成像与光热治疗的材料非常有限。

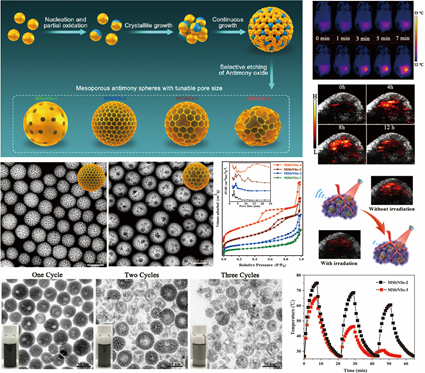

基于单分散锑纳米材料的光声成像与光热治疗诊疗一体化技术

近年来,纳米锑(Sb)材料由于其近红外吸收性能和高光热转换效率而受到广泛关注,其在光声成像和光热治疗方面展现了良好的应用前景。然而,大多数报道中涉及到的Sb纳米材料均来自于超声剥离方法,关于Sb纳米材料形貌可控合成方面却鲜有报道,阻碍了Sb纳米材料相关物理化学性能的深入研究。

在前期工作中,课题组先后实现了单分散锑纳米片和锑纳米多面体的可控制备,深入研究了液相合成锑纳米材料的形貌调控机制以及形貌对其近红外吸收性能的影响,开展了基于锑纳米材料的近红外光声成像指导下的光热治疗研究,相关工作发表在Angew. Chem. Int. Ed (2019, 131, 9996) 和Advanced Materials (2021, 33, 2100039) 上。

近期,课题组在锑纳米材料的可控制备方面再次取得重要进展,发展了一种选择性氧化刻蚀的方法,在国际上首次报道了单分散介孔结构锑纳米颗粒的可控制备,并对其近红外二区光声成像、光热转换效率和药物运输性能进行了系统研究。研究结果显示,该材料不仅展现出较好的二区光声、光热转换和药物运输性能,还具有可控光热降解特性。相关研究工作发表在国际著名期刊Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-021-27835-y)上。该研究为后续多功能化锑纳米探针的设计和生物应用提供了重要参考。 上述研究得到了国家自然科学基金、广东省特支计划杰出人才项目、广东省自然科学基金研究团队项目及深圳市科技创新委员会项目支持。