深圳大学物理与光电工程学院翁晓羽教授与上海理工大学庄松林院士团队合作,在光波振幅、相位及偏振三大自然属性关联性研究方面取得重要突破,他们在经典光学理论框架下建立了光波相位到偏振的联系,并且基于此基本联系发明了偏振型空间光调制器。该成果以Establishment of the fundamental phase-to-polarization link in classical optics为题发表在《Fundamental Research》 上,并且申请了PCT 专利(PCT/CN2020/ 082764)。深圳大学为第一单位和通讯单位,翁晓羽教授为第一作者,上海理工大学高秀敏教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金项目、国家基础研究发展计划等资助。《Fundamental Research》为国家自然科学基金委创办的英文期刊,旨在打造国际一流的学术交流平台,充分展示中国基础研究的原创成果,及时传播世界基础研究的最新进展。

众所周知,光波是一种电磁波,振幅、相位及偏振是光波的三个基本属性。其中,振幅和相位反映了光波的波前信息,为光波的标量属性;偏振是光波内在电场的振动,不仅具有大小,也有方向,为光波的矢量属性。纵观光学发展历程,关于三者之间相互联系的研究不仅能深化人们对光波的认识,而且甚至能开辟全新的光学时代。目前经典光学中存在三种基本光学联系,分别是:(1) 偏振到振幅的联系: 马吕斯定律证明了利用偏振片可以将光波偏振的变化转化为振幅的变化,从而建立了光波偏振到振幅的联系; (2) 振幅与相位的相互联系: 标量光学的基石,可由光波波前相位及振幅调控技术实现; (3) 偏振到相位的联系: 1987年,Berry提出的几何相原理证明了偏振到相位的联系。从上述三个基本联系可知,光波的偏振可以与相位、振幅相联系,但是光波的标量属性却无法与其矢量属性相关联。因此,翁晓羽教授与庄松林院士团队提出一个关键科学问题:能否建立经典光学的相位到偏振的联系?

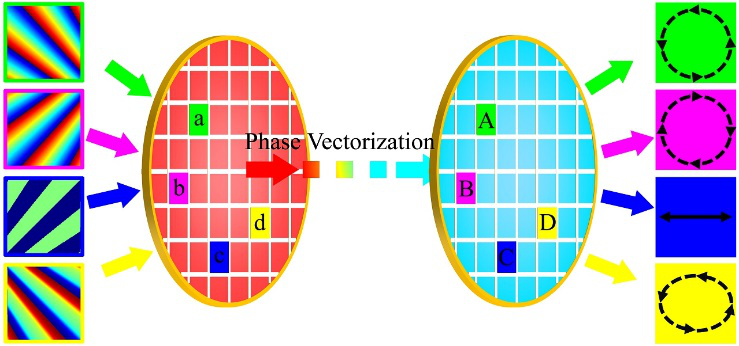

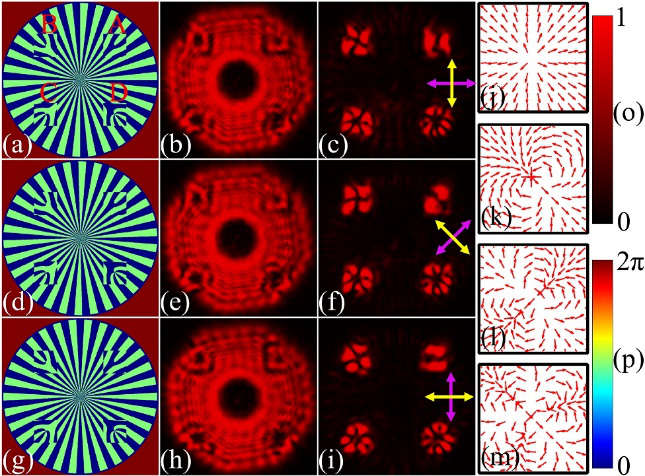

针对经典光学领域这一基础性科学问题,翁晓羽教授与庄松林院士团队紧密合作,突破现有光波相位与偏振的传统观念,开创性地提出标量相位的偏振矢量化原理,建立光波相位属性到偏振属性的联系。进一步地,基于标量相位的偏振矢量化原理,采用相位直接控制光波偏振的方式,实现光波动态实时像素级别的偏振调控,发明了偏振型空间光调制器。光波相位到偏振的联系不仅改变了过去认为相位与偏振相互独立的传统认识,而且为统一光波振幅、相位及偏振三大属性奠定基础。此外,与双光束叠加原理不同的是,相位到偏振的联系不是两个正交偏振光束相干叠加的结果,而是利用光波的相位直接控制该光波的偏振。换句话说,标量相位的偏振矢量化机理为光学领域提供了一种全新的光波偏振调控原理。这项工作不仅从物理上改变人们对光波振幅、相位及偏振的认识,而且还可以利用这一新的原理突破现有偏振调控所面临的巨大挑战,为矢量光学时代的到来提供一种切实可行的偏振控制方法。

图1 标量相位的偏振矢量化机理示意图

图2 像素级偏振调控实验结果